マルチクラウドの活用を推進

カヤバの主要製品群氏

総合油圧機器のリーディングカンパニーとして知られるカヤバ。世界23カ国に生産・販売拠点を展開し、産業用油圧機器では世界トップクラスのシェアを誇る。その製品は四輪車やコンクリートミキサー車などの特殊車両、免震・制振装置、鉄道車両の油圧ダンパーなどに採用されている。

油圧技術を核に振動制御・パワー制御技術、システム化技術など多様な技術を組み合わせて製品化する総合力は同社の大きな強みだ。これによって事業領域を拡大し、新たにキャンピングカー業界にも市場参入した。

デジタル技術を活用し、「モノ売り」から「コト売り」へのビジネスシフトも推進している。工場設備や故障を予測する「状態監視システム」、自治体の路面補修情報をAIにより自動判定する「スマート道路モニタリングシステム」などはその1つだ。

このDX推進を担っているのが、「デジタル変革推進本部」である。DXの取り組みを全社的に拡大し、デジタル活用による業務変革を推進する役割を担う。その一環として、デジタル人材育成、従業員のデジタルリテラシー向上、Microsoft Power Platformを活用した“市民開発”にも注力しているという。

カヤバ株式会社

デジタル変革推進本部

システム統制管理室 専門課長

山中 好彦氏

こうしたDX戦略を支えるには、柔軟・スケーラブルなITインフラが求められる。そこでデジタル変革推進本部内に「システム統制管理室」を設立。インフラ全般を運用・管理する体制を整えている。

「グループ全体の業務システムやインフラ、セキュリティなどのコストも含めた最適化、さらに運用を支えるITルールやガバナンスの策定・管理などを担っています」とカヤバの山中 好彦氏は説明する。

そのDX戦略を支える重要なインフラの1つが、クラウドである。「Microsoft Azure(以下、Azure)とAWSを軸に、業務システムは基本的にすべてクラウド化を目指しています」と同社の濱淵 隆元氏は語る。

ただし、メインフレームなどクラウド化が難しいシステムもある。情報保護やガバナンスの観点から外部に出せない情報もあるからだ。そこで同社では現実解として、オンプレミスとパブリッククラウドの併用でクラウド活用を推進する、ハイブリッドクラウドを選択している。

VM環境の延命策にAzure Stack HCIを選択

カヤバ株式会社

デジタル変革推進本部

システム統制管理室

濱淵 隆元氏

業務システムのクラウド化を目指す中、オンプレミスで運用する業務システム基盤のVM(仮想マシン)環境の更改時期が近付いてきた。

VM環境の移行先はクラウドを前提に考え、運用とコスト検討の結果Azureに決めたという。「当社のシステムはWindows OSをベースにしたものが多く、業務アプリにはMicrosoft 365も使っているからです」と濱淵氏は理由を述べる。

既存VM環境はオンプレミスのERPと連携し、業務ジョブの自動処理やデータ転送処理を行っている。当初はAzure IaaSの利用を検討したが、移行対象のVMは全部で29もある。IaaSでは業務アプリ環境までの構築を考えると時間と手間がかかり、すぐに移行できないものもある。

「求めていたのは、オンプレミスとの連携も含め、今の運用を何も変えることなく、Azureに短期間で移行すること」と話す山中氏。この解決策として選択したのが「Azure Stack HCI」を活用した新仮想基盤の実現である。

Azure Stack HCIならオンプレミス、クラウドの違いを意識しない運用が実現できる。クラウド環境のAzureがオンプレミスまで延伸されるイメージだ。新仮想基盤に既存のVM環境を移行すれば、オンプレミスにあるシステムとの連携を維持しつつ、クラウドのメリットも享受できる。

統合基盤は実績を評価し「デル・テクノロジーズ×JBS」に依頼

新仮想基盤のインフラにはデル・テクノロジーズのAzure Stack HCI向け統合基盤を採用した。綿密に設計された統合型インフラ基盤によって構築作業を効率化し、高いパフォーマンスを発揮する仕組みだ。

「ハードとOSが一体になったシンプルな構成で導入が容易。Azureベースのハイブリッド/マルチクラウド環境もシンプルに運用できます」と濱淵氏は評価する。

構築を担うパートナーベンダーには、マイクロソフト製品の導入・サポートで豊富な実績を持つ日本ビジネスシステムズ(以下、JBS)を選定した。

サーバーを含めたVM環境のサポート終了期限は2022年12月。検討を始めた2021年当時、Azure Stack HCIの基盤を構築できるベンダーがほとんどいなかった。「その中で、唯一手を挙げてくれたベンダーがJBSさんでした。マイクロソフトさんと緊密な協業関係を築いており、デル・テクノロジーズ製サーバーの導入実績も豊富。安心して任せられると判断しました」と山中氏は述べる。

何より、サポート終了期限が迫っていたため、それまでに移行を完了させなければならない。「納期厳守で請け負ってくれた上で、コストパフォーマンスも高い。これも大きな決め手になりました」(濱淵氏)。

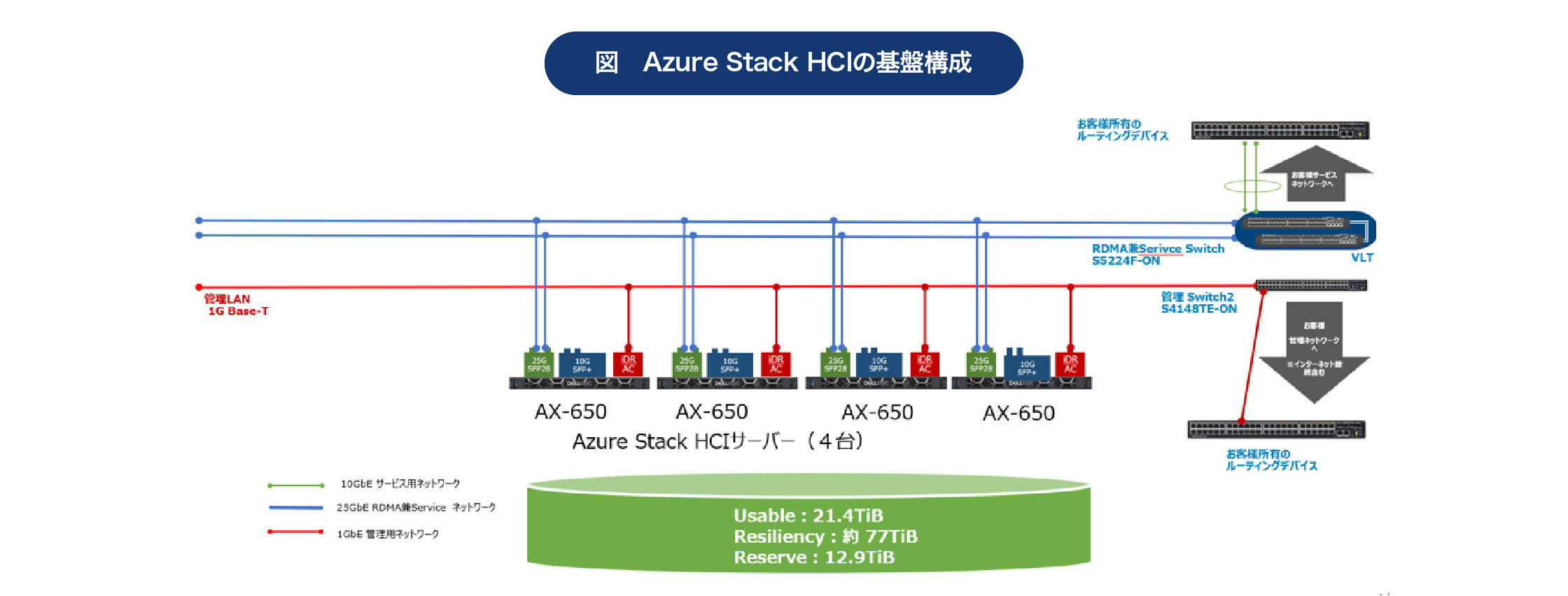

実環境での基盤構築をわずか2週間で完遂

プロジェクトは2022年8月よりスタートした。設計した基盤構成は図の通りだ。Azure Stack HCIクラスターを構成するサーバーのほか、HCIクラスター内にSDS(ソフトウェア・デファインド・ストレージ)でCSV(クラスター共有ボリューム)を構成し、仮想マシンへのアクセスとSDS用のノード間ネットワークもシンプルな運用を考慮し、高速なフルコンバージド・ネットワーク構成にした。

日本ビジネスシステムズ株式会社

ソリューションスペシャリスト本部 担当部長

西川 直樹氏

Azure ArcとAzureのセキュリティサービスであるMicrosoft Defender for Serverの活用によるシステムの統合監視、セキュリティ統合監視も実現した。デル・テクノロジーズ製のAzure Stack HCI専用サーバーに実装されている統合管理ツールの「iDRAC(アイドラック)」は、クラウドのAzure Portalと併用して透過的な運用ができるWindows Admin Center にプラグインされるOpenManage Integrationから利用することにより、クラウドとオンプレミス、そしてオンプレミスのハードウェアまで連携してハイブリッドクラウド管理できる仕組みを提供する。オプションサービスの活用により、障害検知時はJBSが迅速に対応する。「お客様の要件をヒアリングし、ニーズに合わせた障害対応スキームを設計可能です」とJBSの西川 直樹氏は語る。

バックアップ環境もオンプレミスのバックアップシステムを刷新し、AzureサービスであるAzureバックアップの利用に変更。コスト面を考慮し、ESU(拡張セキュリティ更新プログラム)にも工夫を施した。現行環境にESUを適用することで、Azure Stack HCI及びAzureに対し、ESUを3年間無償で利用することが可能になる。

移行方法はAcronis Bootable isoファイルを使って、バックアップ/リストアする方法を選択した。これにより、ハイパーバイザーOSの違いを意識せず移行できる。既存環境に移行用バックアップサーバーを構築する必要がなく、複数のVMも同時に移行可能だ。

日本ビジネスシステムズ株式会社

クラウドソリューション事業本部

西日本クラウドソリューション部 1グループ

エキスパート

亀山 敦氏

具体的には、まずバックアップ取得先サーバーをAzure Stack HCIの新仮想基盤で構築。既存環境でAcronis Bootable isoファイルをセットし、イメージバックアップを取得する。その上で、新仮想基盤にVMを作成し、Acronis Bootable isoファイルを利用して、既存環境からVMをリストアする。

デル・テクノロジーズのAzure Stack HCI専用サーバーやOSがセットアップ済みだが、利用企業ごとに異なる環境で動かすため、事前検証は欠かせない。「自社で検証環境を構築したほか、デル・テクノロジーズさんの検証施設であるカスタマー・ソリューション・センター(CSC)も利用させてもらい、デル・テクノロジーズさん、マイクロソフトさん、当社の3社が協力して事前検証を綿密に行いました」とJBSの亀山 敦氏は振り返る。

実環境での新仮想基盤の構築及びVM移行は2022年12月に実施し、わずか2週間で作業を完了した。「検証環境の提供に加え、デル・テクノロジーズさんの技術的サポートのおかげで、作業はスムーズに進みました」と亀山氏は続ける。

運用は変えず、パフォーマンスは大幅に向上

こうして同社はAzure Stack HCIを利用した新仮想基盤の本格運用を2023年1月より開始した。「JBSさん、デル・テクノロジーズさんの適切なサポートにより、限られた時間の中で期限までに移行を完了できました。大変感謝しています。従来の運用を変えることなく、期限までに新仮想基盤の稼働を開始できたことが最大のメリットです」と山中氏は満足感を示す。

現状、新仮想基盤で動かしているのは、ジョブの自動処理、プリンターなど印刷系、フロント系の業務システムを支えるミドルウエアが中心だが、既に様々なメリットを実感しているという。

「移行した29VMのうち、25VMでWindows Server 2012/R2 OSを利用しています。既存環境で使い続ける場合と比べると、1台あたり年間で8万3000円削減できます。全体で200万円以上のコスト削減が可能です」と濱淵氏は語る。ESUのコスト抑制効果も含めれば、削減コストはより大きくなる。圧縮したコストは最新のWindows Server OSの導入など、戦略的な投資に回していく予定だ。

運用開始後は大きなトラブルは一切ない。安定稼働しているため、保守作業も発生していない。「見えない工数も圧縮されています。Azure Arcで監視し、万が一、障害が発生してもJBSさんによる迅速な対応が期待できる。この安心感は大きい」と山中氏は評価する。

仮想基盤のパフォーマンスも大幅に向上した。従来の環境はVMごとにネットワークカードが独立し、帯域は1GbEしかなかった。今はフル・コンバージド・ネットワークで構成がシンプルになり、帯域も50GbEと大幅に拡充した。そのためストレスは一切感じないという。

バックアップ環境をAzureバックアップに切り替えたことで、データ量の増大にも柔軟に対応できる。「自分たちでバックアップ環境を構築する必要がなく、操作もシンプルに行えます」と濱淵氏は述べる。

今後はオンプレミスに残るシステムや機能を新仮想基盤に順次移行していく。さらにAzure Stack HCIのメリットを生かし、Azureが提供するAIをはじめとする先進的な技術やサービスの活用も促進する。これによってデジタル技術の活用による業務改革や“市民開発”のスキルアップを目指す。

新仮想基盤のこれまでの稼働実績もあり、別プロジェクトについても、デル・テクノロジーズの機器を第一候補として検討を進めている。「Azure Stack HCIの価値向上と運用の最適化に向け、JBSさん、デル・テクノロジーズさんのサポートには今後も大いに期待しています」と山中氏は語る。

Azure Arcとデル・テクノロジーズのDell Integrated System for Microsoft Azure Stack HCIの採用により、DXを支えるインフラ強化とコスト削減を実現したカヤバ。この強みを生かし、業務変革を含めた“製造DX”をさらに加速し、成長戦略を推進する考えだ。

日経BP社の許可により、2024年2月28日~の日経 xTECH Specialを再構成したものです。

https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NXT/24/delltechnologies0228/